Малая проза Вячеслава Шишкова.

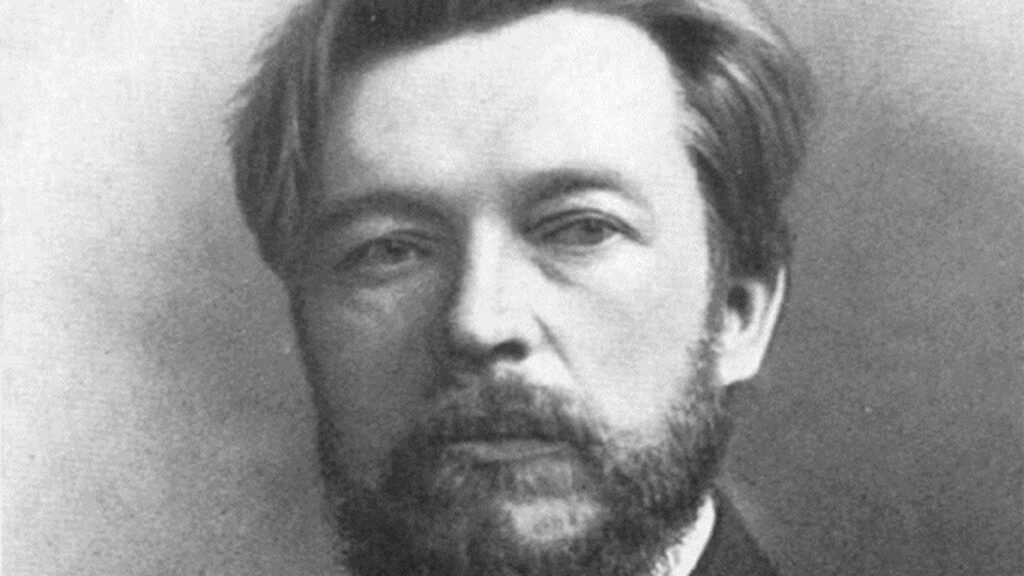

Творчество замечательного русского писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873–1945) давно любимо огромным количеством читателей. Его самые известные произведения — роман «Угрюм-Река» и историческое повествование Емельяна Пугачёва — вершина его творчества, стали бесспорной классикой русской литературы первой половины XX века наряду с замечательными, блестящими творениями его современника и близкого приятеля, Алексея Николаевича Толстого, а также с рассказами его младшего современника М.М. Зощенко, и с творчеством Андрея Платонова.

Однако если упомянутые нами крупные произведения В.Я. Шишкова издавались очень часто и огромными тиражами, то «Шутейные рассказы» оставались во многом в тени и не всегда даже было доступны читателям — таковым является собрание сочинений В.Я. Шишкова 2019–2020-х гг., выпущенное издательством «ЗИФ» и куда эти произведения вошли в наиболее полном объёме.

В чём же причина этого? Нам представляется, что во многом в том, что у Шишкова были смешны все — мерзавцы, трагические герои, и богатыри, и даже красавицы, и всё это, по всей видимости, не вполне вписывалось в литературный процесс того времени, социалистический реализм, как тогда было принято говорить, невзирая на то, что советская литература этого периода отличается крайним разнообразием как с точки зрения содержательной, так и со стороны формальных писаний.

«Смех Шишкова можно назвать «освобождающим», он рождён во многом жизнерадостным состоянием человека — это смех самой жизни» — так определил эту важнейшую особенность художественного мира писателя известный следователь В.А. Чалмаев.

На протяжении 1923—1926 гг. В.Я. Шишков написал около 120 шутейных рассказов, затем обратился ещё раз к этому жанру в годы Великой Отечественной войны. В них соединились «и смешное <…> и горькое…», по его словам, именно такие стороны выделяет и изображает В.Я. Шишков, показывая жизнь нэповской деревни, выставляя порой на первый план комическую и смехотворную сторону тех исторических подвигов, которые тогда происходили, но при этом отнюдь не игнорирует их положительный заряд и пафос, что, следует признать, не всегда у него получалось убедительно и высокохудожественно.

В 1925 году В.Я. Шишков признавался в письме к А.М. Горькому, высоко ценившему его талант, что у него множество тем «житейского мяса», которое давало ему материал для творчества и «…тянет на смешное, чтоб весело было читать».

Однако это была не самоцельная, чисто развлекательная, литературная платформа на потеху иной раз не шибко требовательных читателей. Это был вполне органический пласт многообразного творчества выдающегося художника слова, разным произведениям которого присущи комическое и юмористическое начало.

Одним из наиболее ярких «шутейных рассказов» В.Я. Шишкова является самый большой из них по объему — «Спектакль в селе Огрызове», где писатель использовал прием сопоставления и контраста извечной деревенской «косности», мало изменившейся с момента Октябрьской революции. Всё осталось таким же «косноязычным» — без всякой тяги к культуре, что и хочет исправить в соответствии со своим разумом бывший красноармеец Павел Мохов, приехавший в село Огрызово с целью наладить культурно-просветительную работу. Однако крестьяне, как и следовало ожидать, плохо понимают его, и он постоянно попадает в самые нелепые положения. «Ты, бабушка, будешь играть у меня первую любовницу», — говорит он, обращаясь к «колченогой» старушонке». И слышит в ответ: «Играй сам, толсторожий дурак. А мне мои селёдки отдавай, положены — три штуки». (На сельской лавчонке было объявление, что селёдки будут продаваться тем, кто придет записываться в театр). Деревня жила своим прежним привычным ей испокон веков бытом и не желала никаких перемен.

«Навозница кончилась, до сенокоса ещё далеко, крестьяне отдыхали, справляли солнечные праздники — Никола Вешний, Троица, Духов день — с молебном, трезвоном колоколов, крёстным ходом, «бесшабашным» гулеваньем и мордобоем», поэтому герою кажется, и не без основания, что революция здесь и «не ночевала». Во многом это были одни только внешние атрибуты той перестройки, которая происходила в деревне в послереволюционные годы и здесь тоже многое приобретало остро комический эффект. Так, село Титькино переименовали в село «Либкнехтово» (по имени. Карла Либкнехта) и многое в таком же роде. (Рассказ «Буржуазный предрассудок»).

Столь же выразительны в данном аспекте и другие «Шутейные рассказы». Давая комические имена действующим лицам — Матрёна, Хлобысни, Козюлькин, Перепукин, а также названиям деревень — Подбериподол, Кукудырово, Рукохватово (причудливая смесь простонародного языка и испорченных, малограмотных оборотов книжного происхождения), писатель этими искаженными словами добивался исключительно комического эффекта, благодаря чему деревня 1920-х годов выглядит остро карикатурно. Столь же карикатурно-характерологическую функцию несёт в себе разнообразное использование Шишковым «озорного слова». Так, в рассказе «Смычка» на очень актуальную для тех лет тему смычки города и деревни желание неграмотного деревенского мужика Пахома отхлестать вожжами сына-комсомольца оборачивается прямо противоположным образом: в заводском общежитии, куда к сыну приезжает отец из деревни, его начинают «чествовать» — подбрасывать на руках к потолку, тем самым как бы способствуя их примирению.

Очень близко тематически с «Шутейными рассказами» соотносится также редко переиздаваемый роман В.Я. Шишкова «Странники», посвященный быту беспризорников. Здесь мы видим те же остро комические положения, что и в «шутейных рассказах». Так, например, мальчик, приехавший из деревни в город хоронить своего деда, приходит в городской театр, перепутав его с анатомическим театром — и ему объясняют, что в театр покойников не возят, а туда съезжаются живые люди смотреть представление. В таком же духе изображена здесь и постановка спектакля «Ревизор» силами беспризорников, это отчасти напоминает эпизод постановки трагедии Ф. Шиллера «Разбойник» с неграмотными красногвардейцами в романе А.Н. Толстого «Хмурое утро».

* * *

В 1988–1990-х годах мне часто приходилось бывать в гостях у вдовы В.Я. Шишкова Клавдии Михайловны, жившей долгие десятилетия в его квартире на улице Горького (Тверской) в известном доме, где располагается книжный магазин «Москва». Эта удивительно симпатичная, доброжелательная, интеллигентная женщина, бывшая хранительница домашнего очага знаменитого писателя, всегда радушно встречала гостей накрытым столом, за которым всегда происходили безумно увлекательные разговоры о давно прошедших временах, которым она была свидетельницей. И, конечно, в первую очередь, о Вячеславе Я. Шишкове, его близком приятеле А.Н. Толстом, которого он считал своим единственным настоящим другом, что, впрочем, не мешало ему иной раз осуждать своего литературного собрата за печатание скороспелых и конъюнктурных произведений (наподобие повести «Хлеб» или пьесы «Путь к победе»).

Оба писателя ушли из жизни почти одновременно — А.Н. Толстой скончался в барвихинском санатории 23 февраля 1945 года, а Шишков 10 марта того же года, через три недели. И их могилы на Новодевичьем кладбище находятся рядом. Только А.Н. Толстой был кремирован, а Шишков похоронен по православному обряду.

Бесценной памятью об этих удивительных встречах, чудесным подарком навсегда осталось восьмитомное собрание сочинений В.Я. Шишкова, подаренное мне с надписью: «Дорогому Александру Петровичу от всего сердца. 8 февраля 1990 года. Клавдия Шишкова».

Вспоминали мы с ней не раз и «Шутейные рассказы». Когда я что-то цитировал из них по памяти, мы от души смеялись.

Память об этом человеке, о той самой Клавочке, как её называли друзья и близкие, нисколько не потускнела со временем, а осталась для меня дорогим воспоминанием об этой женщине, как о наиболее симпатичном человеке, встреченном мною когда-либо вообще в жизни.

Жалею, что не записывал разговоры с ней, её рассказы, но эти встречи запомнились навсегда — и они происходили не только у неё дома, но и в доме её близкой подруги Марианны Алексеевны Толстой, дочери А.Н. Толстого (1911–1988), жившей почти напротив, в Брюсовом переулке, в музее-квартире А.Н. Толстого, а также и на симфонических концертах в Большом зале Консерватории, где часто можно было её видеть. Она была всегдашним держателем абонементов и очень любила классическую музыку. Вечная ей память!

Александр Руднев

Источник: Слово