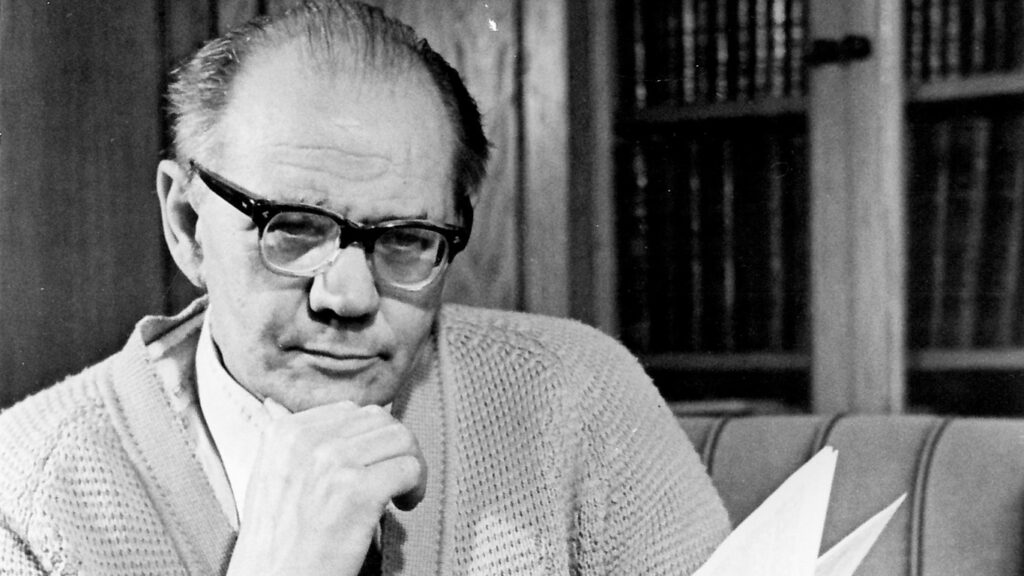

О Владимире Чивилихине — одном из самых советских писателей. Публикация 2013 г.

Год охраны окружающей среды… Как бы порадовался Владимир Алексеевич Чивилихин тому, что на самом властном верху наконец осознали истину, за которую боролся он всю свою сознательную жизнь, в статьях, очерках, книгах своих тесно увязывая проблемы экологии с проблемами социальными, экономическими и политическими! И как огорчался бы, доживи он до наших дней, тем, что с огромным трудом и очень неэффективно решаются и ныне важнейшие проблемы. Проблемы сохранения «лёгких планеты» — лесов, самой основы жизни на ней — чистой воды, самой «кормящей груди планеты» — поверхностного слоя её, превращаемого в плодородную почву трудами не только природы, но и высшего мыслящего порождения её — человека. Как потрясён был бы тем, что его идеальные представления о справедливейшем устройстве общества грубо извращены теми бюрократическими верхами, с которыми и вёл он борьбу не на жизнь, а на смерть, отстаивая чистоту вод Байкала и воздуха, которым дышат города, неповторимого, только России дарованного Природой богатства — кедра (в отличие от ливанских и гималайских приносящего изумительные плоды — орехи, превосходящие по своим питательным качествам и грецкие, и все прочие орехи, не говоря уже о пшенице и других злаках).

Я уже писал как-то о Владимире Чивилихине как об одном из самых советских писателей. Он именно при социализме выбился из социальных низов (как сказали бы теперь, но отец его был рабочим, значит — гегемоном). И пройдя через полусиротское голодное детство, тяжелый труд на железной дороге, он получил бесплатное образование для начала в техникуме, а затем в лучшем вузе страны — МГУ и стал журналистом в центральной печати, писателем. Он был убеждённым коммунистом, стремясь брать из этого учения всё лучшее для развития человека. Но не был он слепым фанатиком и начётчиком, принимающим всё на веру. Он и из Карла Маркса выписал для себя такие вот строки: «… по мере того, как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей либо же рабом собственной подлости» (М.-Э. Соч. т. 12, стр. 4).

Годы его борьбы пришлись с самого начала на правление «волюнтариста» Хрущёва с его нелепыми и порою жестокими экспериментами над обществом и природой. В дневниках Владимира Алексеевича видно, как переживал он и готовился публично возражать всесильному генсеку: «Морозов (1-й секретарь Амурского обкома) сообщил мне огорчительную новость — Н.С. Хрущёв выступил против защитников леса на пленуме, против защитников Байкала. Доводы: «Есть у нас некоторые, которые хотели бы сохранять дикую природу как она есть. Это, мол, хорошо отшельнику либо охотнику, что живет в лесу. А мы строим! Выступают в защиту «русского леса» некоторые, но не понимают, за счёт чего в государстве всё берётся. Они бы хотели и хлеб есть, и сохранить в нетронутости природу. (Это всё с вольного переложения П.И. Морозова. Речь ещё не напечатали.) А некоторые защищают Байкал, мол, отравим его. Ничего! Всё восстановим, придёт время. Леса восстановим, и не такое барахло, как сейчас…»

Удивительно, но и в этом, по сути, приговоре себе, защитнику природы, выступившему первым в открытой печати о проблемах нашего «славного моря», Владимир Чивилихин находит… полезные стороны: «Хорошо хоть, что сказано откровенно. Так бы и надо всем сказать, объяснить, что необходима жертва, показать ее необходимость, а то столько дерьма занимается враньём и демагогией, столько хозяйственников совсем распустились и гадят под себя. Причём они поумирают, а запах останется их детям и правнукам, и не вынюхать его многим поколениям. Мне доверительно рассказали, к каким подлым приёмам прибегают, чтобы заткнуть рот Г.И. Галазию (директор Лимнологического института на Байкале. — В.С.) — обком посылает в институт комиссию за комиссией, проверяет всякую мелочь, ищут, за что бы зацепиться, а в областном отделе КГБ, куда его пригласили, какой-то идиот прямо спросил: «Вы долго будете трястись над своим Байкалом, долго ещё будете мешать строить коммунизм?» Теперь я понимаю отчаяние Л.М.Леонова…» Вот такая откровенно гневная и резкая запись…

Столь же подлыми методами боролись М. Бочкарёв (1-й замминистра в Лесхозе РСФСР) и В. Вашкевич (руководитель Управления на Алтае) против Кедрограда. Такие же комиссии, постоянная смена директоров и обновление на 90% управляющего персонала, выбивая настоящих специалистов — инициаторов хозяйствования в кедровом лесу комплексно, по науке. Что говорить, если запас дуста, предназначенного для борьбы с вредителями растений чуть ли не на всем Алтае, распылили над небольшой территорией Кедрограда. Это тогда комсоргу и главному инженеру хозяйства Виталию Парфёнову пришлось за неделю трижды (!) пройти 70 километров по заснеженной тайге, чтобы не просто передать сигнал SOS в столицу, но и необходимые документы. Парфёнову, другу и соратнику, одному из основных основателей Кедрограда, оставил буквально за месяц до своей безвременной кончины Чивилихин «архив Кедрограда» и завещал рассказать для потомков правду об этой эпопее подвижничества молодых романтиков 60-х годов.

Как жаль, что и огромный труд В. Парфёнова «Лесной бастион», и «Дневники» В. Чивилихина вышли крохотными тиражами! Хотя бы в этот Год охраны окружающей среды открылась бы молодым Любознательным читателям (термин Чивилихина из его знаменитой «Памяти») удивительная жизнь и судьба Настоящего человека. Открылся бы по-новому взгляд на формулу советских поколений молодёжи, формулу Павки Корчагина — Николая Островского: «В жизни всегда есть место подвигу»…

Убрали тогда при публикации речи Хрущёва упомянутые компрометирующие его зловещие строки: отравим… восстановим. К счастью, вскоре после этого пленума он и сам был вычеркнут из политики. Но установка его, троцкистская по духу: не только леса и воды — всю Россию готовы были принести в жертву на алтарь мировой революции — давала о себе знать ещё долгие годы. И в годы «застоя» Чивилихину приходилось вести всё ту же борьбу за бережное отношение к Природе, за чистоту души человека (а что такое обращение к истории Отечества в романе-эссе «Память», как не борьба за экологию сознания). Не бесплодную борьбу. Он вправе был упоминать в дневнике и письмах, что предугадал минимум три «постановления партии и правительства», так это тогда называлось. Предугадал… Ещё бы не предугадать, когда бомбардировал «верха» аргументированными записками (например, письмо Л.И. Брежневу за подписями Л. Леонова, В. Чивилихина, В. Пескова). Или подключал такого тяжеловеса в литературе и политике, как М.А. Шолохов (прислав ему длинное письмо с аргументами учёных) к тому, чтобы из готовящегося Лесного кодекса исчез губительный пункт о том, что леса отчуждаются от земель, занятых ими. И не прошёл тогда этот пункт! Ну а кто сейчас в наших лесах хозяин?

Приложил свою могучую длань Владимир Чивилихин и к подзабытой ныне проблеме переброски части стока северных рек европейской части России в Каспий. Не только он, но и его соратники по Кедрограду Ф. Шипунов (снявший фильм с почти чивилихинским названием «Волга в беде») и В. Парфёнов (сумевший пробить показ этого документального фильма в аппарате правительства России накануне решающего обсуждения этого вопроса). А вопрос-то был предрешён, и от 1-го зампреда правительства требовалось лишь провести через бюрократические процедуры негласное решение Политбюро ЦК КПСС — перебросить часть стока вод с севера на юг! Поднялись тогда лучшие писатели и учёные России, подлинные патриоты, сумели обыграть бюрократов — и не свершилось очередное преступление перед Природой. А Каспий и без этого вскоре поднял свой уровень настолько, что тому же правительству России пришлось принимать даже два (!) постановления о предупреждении затопления побережья и ликвидации последствий такого бедствия…

Бесспорны мужество в борьбе, жертвенность Владимира Чивилихина (ведь все эти сражения оставляли незаживающие рубцы на сердце инфарктом, били в мозг инсультом и рано, в 56 лет, свели в могилу этого страстного, бесспорно талантливого писателя-публициста)….

…Написал — и задумался. Да, публицистические его статьи, очерки и книги, наверное, в большей степени сделали Владимира Чивилихина той «глыбой», как отозвался о нём Валентин Распутин, с которой вынуждены были считаться в кругах политических, научных, писательских. Но он же и художник слова, язык его произведений яркий, густой, выразительный. Всегда верный своей со школьных лет поставленной задаче — стать писателем, «добиться этого не для славы и известности, а потому, чтобы люди могли читать хорошие слова и хорошие мысли», он ревностно отстаивал в редакциях и издательствах своё право на слова самобытные в отличие от ревнителей «чистоты литературного языка». Не поддавался он и моде на легковесный, «молодёжный» язык (каковым, увы, в его время писали аксёновы и гладилины, пишут ныне «творцы» пухлых бестселлеров на выброс — те, имя которым «легион»). Кстати, переводить Чивилихина на другие языки было трудно и… увлекательно. Вот пишет он в одном из писем: «В обратном переводе на русский «Ёлки-моталки» (название его повести. – В.С.) с разных языков получают невероятно интересные оттенки. «Колючие глаза» — это чехи, «Ёлочки-палочки-петелечки» — поляки, «Гроб с музыкой» — французы, «Глазное яблоко Сатаны» — эстонцы, «О`кей» — американцы, «Пожар»! — монголы, «Хай йому морока» — украинцы, по-своему, не знаю даже как сказать, перевели эту повесть узбеки, чуваши…».

Обстоятельное письмо — и не одно — написал Чивилихин в борьбе за то, чтобы при издании дневников А.М. Кошурникова, героя его документальной повести «Серебряные рельсы», не появилась бессмысленная фраза «иду ползком». Убедительно доказывал, что не мог изыскатель, привычный к точности формулировок, да ещё и обладающий несомненным литературным дарованием, написать подобную нелепицу о передвижении человека по заснеженной, с завалами, тайге. Хотя, возможно, оппоненты могли привести пример А. Мересьева из «Повести о настоящем человеке». Но и лётчик Маресьев, прообраз героя — перекатывался, а не тупо «шёл ползком».

Владимир Чивилихин поддерживал молодых начинающих писателей добрым словом, мягкой рекомендацией. Из письма Валентину Распутину: «Хорошо пишешь, густо, крепко, по-русски, без глупинки к тому же, коей щеголяют иные из нас». Не терпел языковые небрежности и безвкусицу вроде: «небо было холодное до костей» или «множественно ёкала посуда».

И как же сам он писал о природе — страстно, влюбленно и, на первый взгляд, удивительно, по философской, вселенской сути — глубоко и точно, как о живом существе — шла ли речь о кедре или другом лесном чуде, о почве, о воде. Приведу пример из его первой же повести о посадке лесов в Заполярье, чтобы спасать железную дорогу от снежных заносов: «…почти везде деревья отступали от насыпи. На крутых поворотах могучий девственный лес испуганно шарахался, уступая дорогу поездам». А дальше об удивительной борьбе леса с вечной мерзлотой — и помощи в этом от людей. И как же щедро выплескивает Владимир Чивилихин любовь к кедру, доброму его знакомцу и другу с детских лет! Вот вспоминает, как встретил в районе подмосковной станции «Турист» могучий кедр-одиночку: «Я шёл как-то на лыжах подмосковным лесом, задумался и вдруг остановился, почувствовал, что на меня словно бы валит туча. Необъятная густая крона кедра загораживала полнеба, тёмный ствол входил в снег мощной чугунной колонной, и было в облике дерева какое-то нездешнее величие, спокойствие и простота».

Его очерк «Слово о кедре» читаешь и перечитываешь, смакуя каждую страницу и впитывая попутно массу фактических данных об удивительной пользе чудо-дерева, словно специально дарованного именно России. Но вот и о земле-кормилице находит он слова и точные, и проникновенные. Земля, почва — это сложнейший живой организм, напоминает он и предупреждает: «Если солнечный свет и тепло, например, мы можем признать практически неисчерпаемыми, то почти все резервы плодородного пахотного слоя планеты сегодня вовлечены в хозяйственный оборот. Если вода и воздух, вечно обращаясь, способны сравнительно быстро самоочищаться, а леса восстанавливать себя, то благополучие почвенного слоя зависит ныне исключительно от человека… Конечно, человек может быстро обогатить удобрениями истощённую почву, однако он не в силах создать её заново. Эту титаническую работу способна выполнить только природа. И делает она это неторопливо, основательно, спокойно. Как ты её ни торопи, как ты ей ни помогай, она не хочет считаться ни с ускорением темпов общественной жизни, ни с растущими потребностями человека в продуктах питания, ни с приростом населения, ни с наступающим дефицитом полезной земной площади. На восстановление слоя почвы всего в два с половиной сантиметра при хорошем и постоянном растительном покрове природа затрачивает до тысячи лет! Как же мы должны дорожить своей землёй, как оберегать её от разрушительных необратимых процессов».

Очерк «Земля-кормилица» назывался вначале более тревожно — «Земля в беде». Из-за этого очерка по цензурным соображениям был пущен под нож 72-тысячный тираж практически готовой книги Чивилихина. Как же боялись чиновники справедливого гневного слова, подкреплённого кричащими примерами и убийственной статистикой. Зато теперешние реформаторы-либералы не страшатся ничего, и миллионы гектаров золотой пашни России зарастают сорняками и кустарником. Такого точно не выдержало бы и во второй раз сердце писателя-воина Владимира Чивилихина…

С первой же повести Владимира Чивилихина героями были люди сильные, крепкие и телом, и духом, мечтатели, но – умеющие воплотить мечты в дело. А значит, многое знающие и всю жизнь учащиеся, умельцы-выдумщики, подмечающие в жизни то, мимо чего равнодушно проходило большинство людей. Именно таков Николай Русановский, сумевший вырастить леса за Полярным кругом, и его наставник Фёдор Иванович Ятченко. Не выдуманные, заметим, персонажи – реальные люди. Таковы и трое погибших на буйной таёжной реке Казыре изыскатели, особенно старший — Александр Михайлович Кошурников. Да, они погибли в заснеженной тайге, но дорога, в которой так нуждалась страна, истекавшая тогда кровью под Сталинградом, была построена по намеченному ими маршруту. И три станции на магистрали Абакан — Тайшет носят их имена: Кошурниково, Журавлево, Стофато…

Его герои — не просто романтики. Они хотят сделать как можно больше и лучше во имя — не побоимся громких слов — своей Родины, советской страны. Не для красоты стремились вырастить лесозащитные полосы вдоль железной дороги в Заполярье. Простые расчёты показывали, сколько миллионов народных рублей улетали ежегодно на борьбу со снегом, сколько леса и труда уходило на изготовление, установку и ремонт тысяч почти бесполезных щитов. Кошурников и его друзья шли на жертвы, зная, как трудно стране в эти тяжкие годы — 1942-й, 1943-й. И романтики из Ленинградской лесотехнической академии, для проекта которых Чивилихин придумал звонкое название Кедроград, не о славе мечтали, обрекая себя на тяжёлый труд в Алтайской тайге и легко предугадываемую борьбу с бюрократами-лесоистребителями. Они стремились доказать и доказали, что можно в лесу хозяйствовать не врагами, покорителями природы, а умными, грамотными друзьями в благословенных кедровниках. По-настоящему, по-человечески любил в тайге всё живое и «летающий пожарный» Родион, герой повести «Ёлки-моталки», всё — вплоть до копалухи, пытавшейся крыльями сбить огонь, угрожавший её детёнышам.

И ещё один мотив постоянно звучит в творчестве Владимира Чивилихина: не по своей вине или неосторожности гибнут или подвергаются тяжким лишениям его герои. Вот затянулся выход на маршрут бригады изыскателя Кошурникова из-за массы бюрократических проволочек, и не хватило им нескольких дней, чтобы избежать раннего ледостава и снегопада в тайге. Не позаботился бюрократ Сонц о том, чтобы партиям таксаторов на маршрутах вовремя забросили продовольствие, сэкономил на вертолётах – и в итоге страдали люди, улетали на ветер куда большие суммы на тот же вертолёт и неграмотные поиски в тайге пропавшего таксатора.. Как же злободневен и ныне призыв Чивилихина к профессионализму, доверию знатокам, а не чинушам из высоких кабинетов! И как же нам, в ХХI веке, при обострившихся до кризисного уровня проблемах экологии, не хватает и в литературе, и в кино вот таких чивилихинских героев! Их вытеснили в бесчисленных сериалах, американских и наших, отечественных, во многом повторяющих «зады» Голливуда, копы и менты, тоже профессионалы, умеющие стрелять без промаха и даже мыслить (порою). На кого теперь равняться молодёжи, даже тем, кто не готовит себя в «менеджеры» или «киллеры»?

Повесть «Над уровнем моря» перечитал недавно свежими глазами и был потрясён: насколько она современно звучит! Понимаю Владимира Алексеевича, когда он отказал в её экранизации: легко могли ухватиться за детективную сторону. Спутника Легостаева подозревали в убийстве, потому что он из «бичей», охотно нанимающихся на временные работы. Но этот «бич» из последних сил рвался на помощь товарищу – и не только для того, чтобы снять с себя подозрение. Он хороший работник сам, хоть и с неудавшейся личной судьбой, и хороший организатор, собравший для изыскательской партии тех, кто умеет «вкалывать», пусть и за немалые деньги. А главное в повести — как раскрываются люди в критических обстоятельств, сразу видно — кто настоящий, а кто нет. Тринадцать героев. И для каждого — своя мастерской рукой написанная характеристика — через слово, жест, размышления о жизни вообще и природе. В сложных условиях горной тайги люди сумели подняться над уровнем своих человеческих возможностей ради спасения человека. Очень современны и образы молодых столичных бездельников, приехавших на Алтай в поисках приключений. Один из них откликнулся на призыв помочь человеку в беде. Сначала из любопытства, потом всерьёз проникаясь чувствами настоящих людей. Но как же он жалок, обессиливший в конце окончательно. Мало желать сделать нечто полезное, надо же быть готовым к этому – сильным, умелым, стойким…

Читал повесть Чивилихина и думал о книгах, которые самому помогали постигать науку жить и работать. Это и Жюль Верн с его «Таинственным островом», и Виктор Гюго с «Тружениками моря», и Лонгфелло с «Песней о Гайавате», построившем пирогу, и свой сибирский писатель Владимир Колыхалов с романом «Дикие побеги», где так подробно и «вкусно» описан труд рыбаков и охотников. Чивилихин в этом смысле тоже замечательный учитель труда, но ещё и наполненного великим смыслом, общечеловеческим, вселенским…

Владимир Алексеевич ратовал, кстати, не только за сохранение кедров в родной Сибири, но и за посадки их всюду. Ратовал и личным примером: развёл маленький питомник на своей подмосковной даче, щедро дарил саженцы друзьям. С его подачи посажены кедры в Звёздном городке наших космонавтов. Умудрился в Японии на священной горе Фудзи посадить семь (священное вселенское число) сибирских кедров. Радовался, что по обе стороны легендарной «дороги жизни» у Ладоги, отмечая её 25-летие, были высажены 1100 кедров. Занимался удачными опытами прививки кедра на сосну и подробно описывал, как, что и почему надо делать при этом.

Прямо как завет нынешним волонтёрам и школьникам в Год охраны окружающей среды звучат слова Чивилихина: «Охранять существующие кедровые рощи, закладывать новые – дело благородное, красивое, патриотическое, и наша молодёжь, школьники, могли бы выступить инициаторами замечательной инициативы. Как было бы интересно заложить кедровые рощицы на всех пришкольных участках «кедрового пояса»! Если первоклассник своими ручонками посадит кедрёнок-двухлетку, в пятом классе сделает на нём прививку, то к окончанию школы он увидит плоды своего труда. А главное, он научится любить лес и дерево, уважать всё живое, станет духовно богаче, сильнее привяжется к родной земле».

Очерки об отношениях человека и природы составили одну из важнейших книг Чивилихина — «По городам и весям», отмеченную в 1977 году Государственной премией РСФСР имени М. Горького. А в большом аналитическом очерке «Шведские остановки» Владимир Чивилихин, делясь впечатлениями от зарубежной поездки, связанной с проведением в Стокгольме первой Конференции ООН по окружающей среде, выступает мощным мыслителем, опережающим своё время, современником землян ХХI века. Колокольным набатом звучит его тревога о судьбах Балтийского моря, загрязняемого всеми окружающими его промышленно развитыми странами, о печальных перспективах пашен, лесов, вод планеты, оскудении её генетических ресурсов — этого особого экономического и научного фонда человечества, о «чёрной тенью маячащие на горизонте призраке урбанизации». Далеко глядел — сейчас эти его опасения встали во весь рост перед жителями планеты Земля. И словно сегодня написаны его строки:

«Окружающая среда — образ, отпечаток общества. На её широком историческом, географическом, биологическом фоне отражаются все социально-политические, экономические, научно-технические, культурные и нравственные процессы, происходящие в обществе, а современные болезни среды — признак глубокого кризиса, охватившего значительную часть мира.

Главная цель улучшения окружающей среды сводится в конечном счёте к гармонизации и гуманизации общества, к наиболее полному развитию личности. Но какая сложная, тонкая вязь разнообразных причин и следствий обнаруживается, когда мы пытаемся исследовать любую из проблем окружающей среды, в сфере которой сходятся, тесно смыкаются все беды современного человеческого общежития — бесконтрольное растранжиривание природных ресурсов и экономическая отсталость обширных районов планеты, безудержное потребление в странах относительного изобилия и массовая бедность в молодых развивающихся государствах, накапливание ядерного, бактериологического, химического, самого новейшего иного оружия и политические препятствия на пути народов к социальному совершенствованию, агрессия «массовой культуры» и поголовная безграмотность почти миллиарда землян, стандартизация жизни и насилие, дух приобретательства и забвение принципов гуманизма, космополитические стереотипы в искусстве и мучительные процессы национального творческого самовыражения как единственная гарантия духовного развития мира».

Более тридцати лет назад написаны обжигающие эти строки писателя-патриота. А была впереди ещё и «главная книга» его — роман-эссе «Память», увлекательнейшее путешествие в глубины истории всё с той же целью гармонизации и гуманизации общества, наиболее полного развития личности. «Память», давшая название патриотическому в основе своей движению молодёжи, отмеченная Государственной премией СССР. Полное издание этого 2-томного труда В. Чивилихин уже не увидел, как не успел завершить другого колоссального замысла — о родной Сибири, огромной роли в её развитии стальной магистрали Транссиба, маршрут которого прокладывали его любимые герои-изыскатели, среди которых видное место занимал инженер и писатель Н. Гарин-Михайловский. Даже в незавершённом виде этот роман (точнее — главы из него) потрясают.

В 1984 году внезапно оборвалась жизнь беспримерного труженика, дружескую дань памяти которого отдавал другой такой же великий труженик и воитель за родную природу — Леонид Леонов. Его Владимир Чивилихин считал своим наставником, составил изумительную книгу воспоминаний о нём и включил в неё свой глубокий, искренний очерк «Уроки Леонова». Жаль, что не появилось пока подобной книги — «Уроки Чивилихина». В какой-то мере восполняют этот пробел «Дневники» Владимира Алексеевича и воспоминания о нём, подготовленные его спутницей по жизни и верной соратницей его трудов Еленой Владимировной Чивилихиной.

7 марта этого года Владимиру Чивилихину исполнилось бы 85 лет. Почти тридцать лет его нет с нами. Но он — с нами своими мудрыми и страстными книгами. Валентин Распутин сказал о нём: «Владимир Чивилихин сделал всё, что мог, и даже много больше, чем мог один человек. Ему упрекнуть себя не в чем. Имя его навсегда записано в святцы отечественного служения…» Отечественного служения человечеству, вступившему в ХХI век…

Валентин Свининников

Источник: Слово