К 130-летию со дня рождения и к 100-летию со дня гибели Сергея Есенина.

В прошлом веке, в прошлом тысячелетии поздним сентябрьским вечером, при таинственных обстоятельствах встретились семидесятилетняя пророчица и шестнадцатилетняя девочка, голова которой не соответствовала взрослому лицу, ибо всё ещё была увенчана бантиками, вплетёнными в тугие светло-каштановые косы.

Они были не одни. Сквозь открытые шторы тихо струился молодой месяц, лёжа на спинке, и, казалось, никто, кроме девочки, не видел его. Два включённых бра словно тускло догорали. И единственно ярким было огромное угловое кресло, в котором рядом с лампой под старинным абажуром сидела пророчица.

В квартире собралась научная и театральная богема. В центре между взглядом пожилой дамы в кресле и шелестящим гулом голосов стояла девочка, пронзённая серебристым лучом из окна. Всё это новое, невиданное, привело её в состояние такого вдохновенного транса, что ни с того, ни с сего тихим, как это сияние, проникающим в душу голосом стала читать она свои стихи. Одумавшись, без паузы, совсем иным многотембровым речитативом заголосила есенинское: «Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!» Затем схватила карандаш со стола, за которым восседала пророчица, несколькими движениями набросала её портрет на стене, и уже в гробовой тишине запела, свингуя голосовой виолончелью блюзы из репертуара Билли Холидей и Фрэнка Синатры.

Из всех присутствующих только пророчица казалась спокойной. Тяжело подымаясь со своего огромного кресла, она так же тяжело и медленно подошла к двери, попрощалась с богемой, ссылаясь на поздний час, и… закрыла дверь на ключ. Испуганная всем, что натворила, и тем, что оказалась под арестом, девочка со страху плюхнулась в кресло напротив, водрузила, как все провинциалы, локти на стол и своими тонкими длинными пальцами стала что-то выстукивать, глядя в спину пророчицы, открывавшей дверцу буфета в резных виноградах. Прежде чем погрузиться в своё кресло, она поставила на стол старинный штофик с домашней вишнёвкой, две хрустальные рюмки на тонких ножках и медленно произнесла: «Ты будешь великой органной певицей».

Девочка принялась думать: отчего органной? Но совершенно успокоенная, недодумав свою думку, вслушивалась в голос Полины Львовны, что, так же медленно потягивая вишнёвку, приступила к посвящению девочки в тайны своей великой и непостижимой судьбы. И вот только теперь она почувствовала-поняла, зачем этим поздним вечером в чужом городе с чужим человеком оказалась в доме у незнакомой женщины, поняла, что с этой минуты она словно плывёт вверх по диагонали своей собственной судьбы.

Не дыша, она слушала и впервые в жизни видела Волгу, Астрахань 1900 года, немецкую классическую гимназию для девочек, больничные палаты, операционные столы (это было второе пророчество о её собственных будущих палатах и операционных столах), Москву 20-х со множеством литературных кафе и маленьких театриков, в одном из которых, в театре «Не рыдай» пророчица знакомится с Есениным и Маяковским. Они ходили в этот театрик на Екатерину Васильевну Зелёную, ту самую, имя которой не умещалось на таких же маленьких, как этот театрик, афишах, и она ампутировала первые 5 букв.

Девочка очень любила ни на кого не похожую Рину Зелёную. Но после того, как пророчица произнесла имена Есенина и Маяковского, она уже ничего не слышала.

А пророчица продолжала: «Тогда я ещё не знала о том, что после частных уроков пения у знаменитой сопрано, сама стану ненадолго известной камерной певицей и что судьба снова сведёт на одной сцене сперва с Есениным и позже с Маяковским». А дальше, ещё медленнее, то есть с большими зависающими паузами рассказ о замужестве, рождении сына. Но то, что нормальным девочкам интереснее всего, она уже не слышала: в голове, перед глазами были только они — Есенин и Маяковский, и только одна мысль, одно желание, чтобы они поскорее встретились вновь с Полиной Львовной! Где? На какой сцене?! Скорее, но пожалуйста, скорее, не мучайте меня этим жгучим ожиданием, и продолжайте о них, только о них!

А пророчица, как антенна, уловила её нетерпеливое невнимание и, пропуская самое своё трагическое, приступила к тому, о чём неотступно думала девочка: к воспоминаниям о Политехническом музее, ибо не в концертных залах, а именно на сцене Политехнического Бог снова ненадолго свёл их. Но это было потом, после частной оперы Зимина. Ещё одна великая встреча — знакомство с Шаляпиным и начавшаяся многолетняя дружба с Ириной, дочерью Фёдора Ивановича. Далее — кульминация: благодаря Шаляпину, Полина Львовна становится ученицей Глафиры Вячеславовны Жуковской, тоже волжанкой (!). И тут она, прервавшись, с грустным удивлением вглядывается в лицо девочки, словно спрашивая: «Как же ты будешь жить с таким лицом, с которого считывается мгновенная перемена мысли, чувства, восприятия? Бедная девочка!..»

А ведь произнесённые имена Есенина и Шаляпина были третьим и четвёртым пророчеством о будущей судьбе девочки, словно смутно предчувствовавшей, что уже сейчас, здесь, этой ночью сбудется одно из них… А Полина Львовна, потягивая по глоточку свою вишнёвку, продолжала: «После закрытия частной оперы Жуковская и её муж Александр Степанович Петров получают приглашение в труппу Большого театра, в котором вскоре становятся ведущими солистами.

В 1938 году Петров за исполнение партии Царя Бориса в опере Мусоргского «Борис Годунов» получит Сталинскую премию. Ещё одну Сталинскую премию получит любимец Иосифа Виссарионовича гениальный русский тенор и церковный певчий Иван Семёнович Козловский за исполнение партии Юродивого. Ничего равного этому ни до, ни после не было в мировой музыкальной культуре. Но вот какое роковое совпадение… В 38-м году на постылой чужбине умирает Фёдор Иванович Шаляпин. А ведь если бы не его вынужденный трагический (особенно для личной жизни) отъезд из страны, не Петров бы пел Царя Бориса на сцене Большого театра…

В переломном для нашей истории 53-м году на экраны страны выйдет фильм-опера «Борис Годунов» с тем же составом. Многим зрителям этого фильма был ещё памятен Шаляпин в этой заглавной партии всей своей жизни, хотя сам он считал такой партией Демона и Донкихота. Отъезд Шаляпина в 22-м году стал не только его личной трагедией, которую он так и не пережил, но и громадной трагедией для всей Русской культуры.

Уже в другом веке и в другом тысячелетии, вспоминая этот вечер и эту ночь, взрослая девочка вспомнит слова Андрея Арсеньевича Тарковского, с отцом которого будет связано начало её профессиональной судьбы. Андрей говорил: «Талант и счастье — это ещё большая несовместимость, чем гений и злодейство».

Полина Львовна прервалась, глядя на застывшие слёзы в глазах девочки. Ведь она так и не сказала о том, что видела по телевизору этот фильм, и что с той минуты мечтала спеть-сыграть этого Юродивого… А пророчица снова почувствовала какую роль, и Козловский сыграет в судьбе этой странной, ни на кого не похожей девочки.

В полночь (она запомнила этот час по непривычному бою старых часов). «Господи, — подумала она, — как же спят под таким грохотом?» Ведь сама девочка засыпала только под утро и просыпалась при малейшем полузвуке. В полночь Полина Львовна, впервые улыбнувшись, произнесла почти шёпотом: «Он спал в той комнате, — указательно качнула головой в сторону закрытой двери и продолжала: — Когда мы за полночь возвращались пешком из Политехнического и вот так же, как с тобою, за этим столом говорили часами о невозможном будущем и незабвенном прошлом… Ну хорошо, хорошо, успокойся, пусть всё будет по порядку». Отхлебнув ещё полглоточка из нескончаемого штофика, она медленно говорила, а девочка впитывала каждое слово, каждую интонацию навек. «Я пела в I отделении отрывки из «Веры Шелоги» Римского-Корсакова, иногда что-нибудь из немецкой классики, а во II-м читал Есенин. Объяснить это невозможно. Весь его облик, интонации певучего голоса, лицо с солнцем на голове, то ли из-за освещения, то ли от того, что весь он был как солнце, — так непривычно ошеломляли после кокаиново-серых лиц с чёрными кругами под глазами и фальцетовых голосов, что кто-то стоя аплодировал и кричал, а кто-то рыдал, закрывая руками лицо». Она замолчала, глядя куда-то за пределы.

«С Маяковским отношения были дружески сдержанные. Он знал, что мой муж работает в аппарате Луначарского… Однако это не мешало нам, людям самоироничным, удерживать теплоту. Тем более, что я всегда помнила о его чрезвычайной ранимости и была осторожна или, скорее, внимательна. С Серёжей мы как-то сразу, хоть и ненадолго, подружились. Он был необычайно (даже по тому времени) образованным, начитанным человеком. Если Маяковский поражал несоответствием могучей героической внешности и нежной ранимой души, то Есенин, напротив, получил в дар от Бога «ангелический» лик (ты читала его «Ключи Марии»?) в сочетании с баритонально-певучим голосом. Отец его Александр Никитич всегда пел и даже сам сочинял песни, а в доме у деда, где Сергей часто жил, собирались странники и пели духовные стихи. Словом, пели в семье все и всегда. Может, оттого он и доверял мне, что я любила и умела петь песни, без которых он, кажется, и дня не жил. Разум его был трезв и добр, а сердце мудро и жертвенно. В первый раз, когда Сергей Александрович проводил меня до подъезда и я пригласила его в дом, — едва войдя, увидела, как блеснул его васильковый глаз, покосившийся на книжный шкаф. Ведь подлинной страстью Есенина были книги. Память его обладала уникальным свойством: поглощая одновременно несколько книг кряду, она, эта есенинская память, сама выхватывала самое главное, то есть каким-то чудом была афористична. Никогда ни у кого я не встречала ничего подобного. Он, как дирижёр симфонического оркестра, слышал не только каждый инструмент, но всё время удерживал в голове главную тему. Воистину, не только рязанские леса, дороги, поля, песни, небо питали его поэзию, но и эта Богом данная память, соделали её такой первородно музыкальной. Ни у кого я не встречала такого врождённого чувства трагического в человеке, в природе, в судьбах мира. У них с Маяковским была одна общая трагедия. Точнее всех её выразил Шекспир. Ведь трагедия Отелло не в ревности, а в доверии». На этих словах пророчица остановилась и таинственно произнесла: «Никто нам не хотел помочь за то, что мы остались у меня дома».

«…Уже к утру в тот первый из трёх наших вечеров Сергей заговорил о Пушкине».

Полина Львовна снова прервалась, с тревогой глядя на перемену в лице девочки. У неё поднялась температура, как всегда бывало с детства при сильном потрясении. Горели не только щёки. Полина Львовна с тревогой взяла её такую же горящую руку, и сказала утвердительно: «Ты устала». — «Нет! Это от любви!» И тут произошло чудо, которого у девочки никогда ещё в жизни не было — её поняли! Не стала пророчица, как любой бы другой человек на её месте, спрашивать: от какой любви? К кому любви? Она сразу поняла, что всё происходящее с девочкой на её глазах — от невыразимой разрывающей любви к Пушкину, Шаляпину, Козловскому, к Серёженьке Есенину.

От этого первого в жизни понимания слёзы предательски истекали из посветлевших глаз девочки. Это были слёзы благодарности.

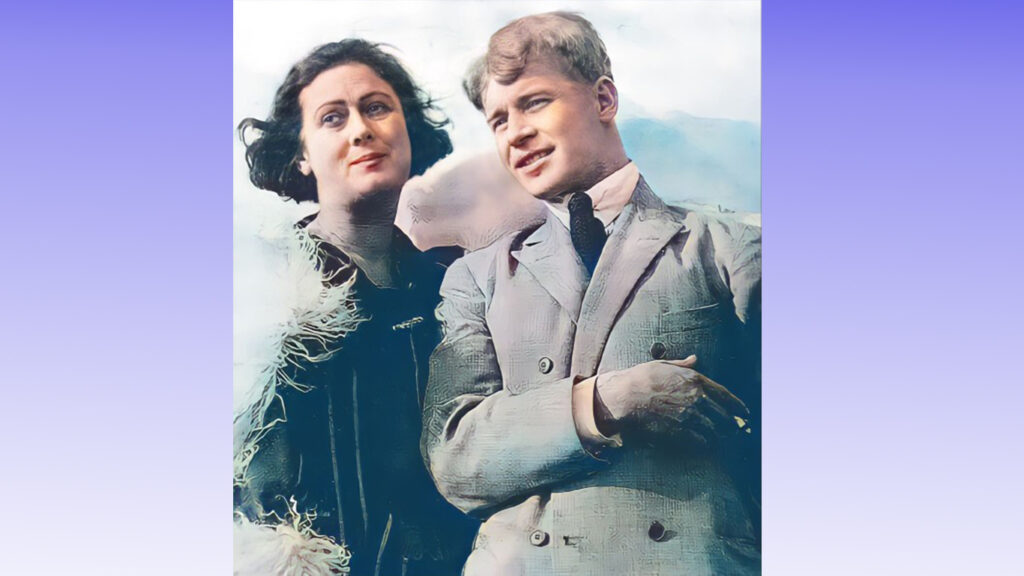

Пророчица всё чувствовала, сострадала, всё видела и после говорила лишь о нём, о мученике нашем оклеветанном, о Серёженьке. О том, как смертельно тосковал он по Константинову. О чём бы он ни говорил, всё возвращался к милому незабвенному дому своему. Вспоминал мать, сестёр, ведь всё скитался горемычный, нигде ни у кого не мог найти своего дома. Самые страшные годы, как и у Шаляпина, были на чужбине, особенно в Америке, о чём они оба не раз с брезгливостью писали. Когда путешествовал с Изадорой, как он называл Айседору, было совсем худо. Её всюду обманывали, надували. Даже личный адвокат продал её дом в Берлине и заплатил ей копейки. Всё её имущество и библиотека были украдены. Сергея она боготворила. Когда второй раз вышла за него замуж, была уж не Дункан-Есенина, а просто Есенина. Судьба её была такой же трагической, как и у Серёжи: и дети погибли, и сама она была задушена шарфом в машине при «невыясненных» обстоятельствах.

«Дважды он был у меня, а в третий раз неожиданно вечером пришёл с нею. Она сидела на твоём месте, а на полу, в ногах у неё, Серёжа. Волосы его золотые были волнисты и густы настолько, что её пальцы всё время утопали в этом солнце. А правой рукой она держала вот эту рюмочку. И вишнёвка моя была всё та же. В тот вечер они остались… Пойдём, не бойся, теперь это будет твоя кровать». Полина Львовна повела девочку в маленькую соседнюю комнату, где над кроватью висела икона Иверской Божией Матери без лампадки. На прощание пророчица произнесла только два слова: «Золотые сны». И сразу ушла к себе.

…Уже давно и месяц в небе уснул, а девочка всё не могла пережить, вместить вселенную этого вечера, этой ночи. Она лежит тут на его кровати! Под простынью и покрывалом старинный тонкошерстный ковёр, а под ним громадный, такой же старинный сундук. Вспоминая мельчайшие подробности рассказа Полины Львовны, она совершенно забыла о том, что вытворяла до того. Но самой постыдной до задыхания была минута, когда пророчица спросила о «Ключах Марии». Господи! Помоги мне поскорее забыть этот позор и сегодня же попросить у неё эту книгу!

Даже пронзающий память её стыда солнечный луч не смог удержать этого погружения в полусон, и она всё ещё слышала в себе те последние слова: «Золотые сны» — они сами шептались в ней: «Золотые сны… золотые сны… сны…»

Лина Мкртчян, русская и армянская певица, лауреат Царскосельской Пушкинской премии

Источник: Слово

На фото: Сергей Есенин с Айседорой Дункан