Ради Слова в ущерб долголетию.

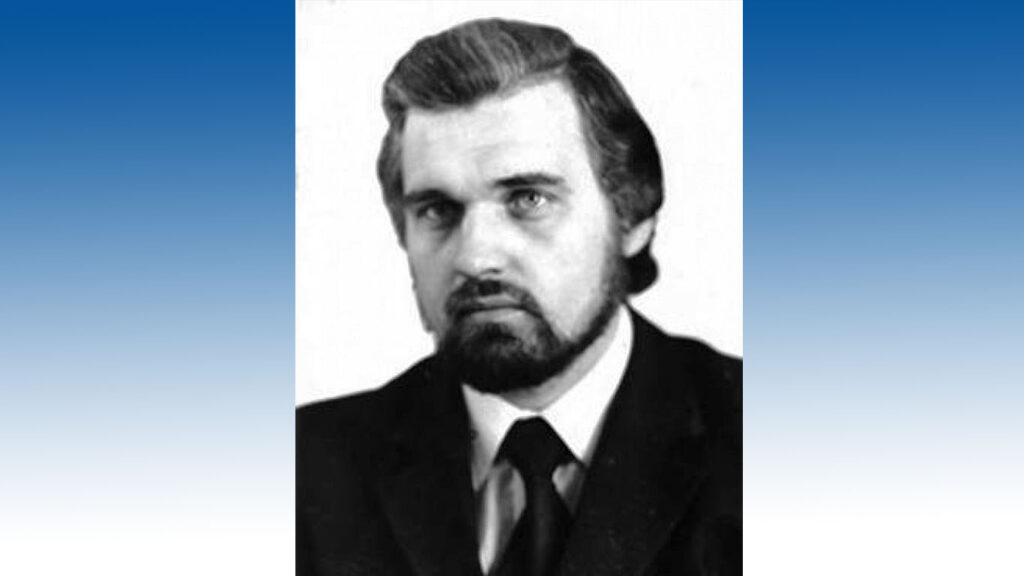

Юрий Селезнёв умер 16 июня 1984-го. Скончался в 44 года, на взлете, скоропостижно, от инфаркта, перед концом страны. Трагедию оценили соратники и читатели, некоторые увидели сразу два символа: простой и понятный – сгорание в масштабном служении русской словесности, более сложный – гибель перед Перестройкой одного из потенциальных лидеров Русской партии. «Был единственным, способным объединить», – замечает Александр Разумихин. Да, Селезнёв много работал. Скорее сражался, чем работал. Веровал без компромиссов и отдыха, за это отдал жизнь.

Мы в Краснодаре постоянно сближаем двух наших мастеров словесности: Виктора Лихоносова и Юрия Селезнёва. И я это делал неоднократно. Сегодня поступлю иначе. В 1987 году Лихоносовым был написан текст-размышление о Селезнёве с тяжелым названием «Одержимый». Назвать так воспоминание о друге – странно, даже если мы всеми силами хотим уйти от религиозного значения ключевого слова.

«Думая о нем, об его одинокой матери, осиротевших дочках, я с беспомощной досадой говорю туда, в его небытие: ну зачем было отправляться в это заграничное путешествие?! Литература без нас обойдется (она теряла и не таких), а родные, для которых мы есть все на свете, – никогда. (…) Юрий Селезнёв сгорел на костре литературы. Казалось, в некоторые периоды литература для него была необходимее жизни. (…) Теперь бы мы посидели в ее дворе, попробовали помидоров «бычье сердце», семена которых я брал у казака станицы Пашковской. (…) Великий труженик Пушкин любил и умел пожить в охотку, развеяться, увлечься прелестью мгновения и позабыть об Аполлоне; умел пожить в свое удовольствие Бунин; (…). Наверное, влияние Ф. М. Достоевского на Селезнёва было чрезмерное; он перехватил у него даже образ жизни – ночной. (…) У Селезнёва была идея – создать внутри серии ЖЗЛ особую культурную сферу, культурный пласт, который воздействовал бы на читателя не только фактами, но силой художественного образа, самим словом, стилем».

Интонация скорби здесь на должном месте. И всё же, опираясь на «Одержимого», можно задать вопрос: а не виноват ли сам Юрий Селезнёв в своей столь быстрой смерти?

Лидия Сычева, заканчивая «Штрихи к творческой биографии Виктора Лихоносова и Юрия Селезнева», пишет: «Очень здорово, участвуя в «третьей мировой» (известное выражение Юрия Селезнева), встать против вражеского танка с гранатой и «пострадать», красиво погибнуть. Но плодотворнее – подбить танк. Для этого не обязательно ходить в лобовую атаку». Она же цитирует Сергея Семанова (правда, не соглашаясь с ним): «Как всякий себялюбец и славолюбец, он наплевал на окружающих, журнал погубил, своих покровителей подвёл».

Не совсем понятно, как должен был жить Юрий Селезнёв, чтобы не получить посмертных упрёков от Лихоносова и Сычевой, оскорблений – от Семанова. А есть ещё Вячеслав Огрызко: «Не могу сказать, что Юрий Селезнёв был выдающимся критиком. Великого мыслителя из него не получилось. Как верно заметил Юрий Кузнецов, он всего лишь хватал дым от огня, разожжённого его учителем Вадимом Кожиновым. Селезнёв скорей всего был литературным бойцом, который постоянно рвался на фронт. Ему чудилось, что кто-то уже развязал пока ещё невидимую третью мировую войну, и он торопился дать скрытым врагам отпор».

Огрызко прав, кузнецовский стих вспомнить придется: «Учитель хоронил ученика… / И слышалось на торжестве особом / Глухое бормотанье старика: / – Он шёл за мной, как я за этим гробом. / Он дым хватал от моего огня, / Язык богов ловил с чужого слуха. / Он только смертью превзошёл меня, / На остальное не хватило духа».

Я всё пытался узнать у живых участников того литпроцесса: может, всё-таки это не о Селезнёве? А если Кузнецов о ком-то другом, не о трагически ушедшем земляке? Свидетели подтверждают: стих именно о смерти и погребении Юрия Селезнёва.

Что такое «героическая норма», указанная в названии? Образ возник в начале работы над этим материалом и потребовал своего присутствия. Я увидел в Селезнёве выпускника филфака, литературоведа, который всё сделал правильно, сделал ради Слова в ущерб своему долголетию. Героическая норма – когда ты сознательно действуешь против себя, рискуешь, подставляешься, сгораешь – ставя идею, дело или веру выше застрахованной повседневности. А у Селезнёва идея и вера были. Важно, что понимание коррозии позднего советского государства не мешало им – идее и вере – следовать. А ведь многим мешает!

Стал искать, где это словосочетание функционировало. Вроде в Древнем Риме так обозначали принесение себя и своих интересов в жертву Родине. Возможно, поможет воспоминание Бориса Солдатова о Селезнёве: «Досуга у него почти не было». Или опять фраза Виктора Лихоносова, который вернулся к воспоминаниям о Селезнёве в 2007-м: «Он был рисковый».

Да, снова – к Виктору Ивановичу. Лишь одно удивляло меня на встречах Лихоносова со студентами. Он всегда говорил примерно так: «Как хочется вернуться в свою юность и молодость, начать всё заново, опять пережить давно минувшее …» Признаюсь, меня это понятное желание злило. Оно ведь нормально – это желание, но нормально у нормального человека.

Разве есть какая-то связь писателя с нормальностью? Разве она может быть? Если писатель хочет начать сначала, если он мечтает о юности и обо всем этом прекрасном «язычестве», он будто отдает созданное за возможность возвращения, ставит под сомнение выстроенный за десятилетия сюжет персонального творчества. Это – не христианство. Это мощное бунинство, с его трагической горизонталью, с печалью уходящей плоти и привязанной к ней души.

У Селезнёва такого чувства не было, именно поэтому и говорю о героической норме. Существует ли она для нас – интеллигентов эпохи расширяющейся войны? И что делать молодому гуманитарию, прочитавшему книги Селезнёва о Достоевском, Белове, узнавшему о его многотрудной работе в ЖЗЛ и оценившему беспощадное отношение Юрия Ивановича к себе?

Норма прагматики задана постсоветской либеральной серийностью – быть шустрым: грант, успешность, научный тренд, повестка, зона профессионального комфорта, индекс Хирша, число публикаций в скопусе, число защитившихся аспирантов. Система работает так, что предательство главного происходит не в специальном акте, а в тщательном соответствии профессиональной суете, когда твой статус держится на количестве «лайков» от этой самой системы. Если ты пишешь статьи для «Завтра» и «Родной Кубани» – ноль баллов, хотя их прочитают десятки, может, и тысячи. Если же ты правильно оформил нечто и оплатил это нечто в правильном издании и твое нечто не прочитает никто – сорок баллов гарантировано! В журналистике всего этого гораздо больше.

Разумеется, над Селезнёвым висела и портила жизнь своя серийность – партийность, фарисейская жуть позднего марксизма-ленинизма. Это не помешало ему быть апологетом Достоевского, биться с либеральным крылом бахтиноведения, филологически проповедовать Евангелие и соборность.

Процитирую Юрия Павлова: «Трусость, беспринципность, зависть, предательство «своих» на Секретариате и в последние два с половиной года – вот, что действовало на сердце Селезнёва гораздо сильнее, разрушительнее, чем удары и «происки» ненавистников России и русских».

Это наша жизнь! Всегда две войны: не исключено, что попроще – с Западом, значительно сложнее – как бы со своими.

Трудно выстоять по-настоящему, даже великим. Живи Селезнёв долго, он бы создал много. Так говорят знавшие его. Закончив о Достоевском, сразу перешел к Лермонтову. Но почему так мало создали, почему на долгом финише так безысходно грустили сильнейшие русские филологи-бойцы: Сергей Небольсин и Пётр Палиевский? Что заставило Кожинова биться до конца, умереть в эпосе и не позволило – не менее талантливым Палиевскому и Небольсину? Что происходит с русскими талантами, когда они задолго до физического конца проваливаются в минор и отечественный гамлетизм?

Мне кажется, что героическая норма для молодых не так требовательна и пафосна, как может показаться сразу. Для начала надо не много. Раз идет война, уже три с половиной года – не закрывать глаза, приложить усилия для понимания происходящего, найти свое скромное место в сражении, а не ждать, кто кого и когда, а «я потом приму верное решение». Да и просто не тратить время на глобалистскую муть – в наше время уже героизм; мобилизация (а Селезнёв был безусловно мобилизованным) – это же для интеллигента не военкомат, это когда ты сам перестаешь подмигивать поражению и прекращаешь быть всё тем же беззаботным идиотом, каким был года четыре назад или остаешься до сих пор.

Героическая норма – персональный эпос присутствия в словесности. Да, это уже пафос. Но без него скучно. Без него ты точно захочешь начать всё заново. Но никто ведь не даст. От Лихоносова останется то, что все мы знаем – много останется. А что останется от нас, если пишем для очередной статистики, индивидуального контракта и похвалы редактора? Если уж выбирать (а выбирать надо), литература и всё, что с ней связано – гораздо больше религия, чем развлечение.

Героическая норма целительна для страны и достаточно опасна для земной протяженности отдельного человека. Показываясь в риторике и отсутствуя в целостной жизни государства, народа и интеллигенции, героическая норма именно то, чего сейчас не хватает России для победы. Вспоминая книгу «В мире Достоевского», скажу, что Селезнёв – это необходимость Евангелия и особенно Апокалипсиса. Помня о романе «Наш маленький Париж», замечу, что Лихоносов гораздо ближе к Экклезиасту. Они в рамках одного Писания. При этом они разные. Экклезиаст ветхозаветен, как очень многое в нашем патриотизме.

Краткие выводы.

Во-первых, Селезнёв – христианин, ищущий эпос; христианство Лихоносова и нашей онтологической («деревенской») прозы принципиально иное, с акцентом на плаче, на боли от поражения. Порою она вообще не кажется христианством. Во-вторых, серьёзная беда Правого фланга нашей словесности (особенно до СВО) – критицизм, междоусобицы, иногда – доверие к мелкой бюрократии и отрицание всякого оптимизма, включая самый необходимый – религиозный. И в-третьих, героическая норма, явленная жизнью, творчеством и даже посмертием Селезнёва сообщает следующее: надо быть в словесности так, чтобы твоей смерти жаждали враги и «фарисеи», а после кончины предъявляла претензии даже соратники. Потому что всё остальное – «журналистика», «филология» и прочие версии слишком стандартного пути.

Не стоит думать, что проповедую что-то самурайское в духе Юкио Мисимы. Нет! Я говорю о счастье. Без высокого смысла, без постоянного преодоления нашей естественной «обыденщины», с избыточным страхом смерти, под неотраженными атаками низкой словесности нельзя быть счастливым! Для меня Юрий Селезнёв – ещё и об этом.

Выступление на XI Селезнёвских чтениях (Краснодар, КубГУ, 26 сентября 2025 года)

Алексей Татаринов

Источник: Завтра