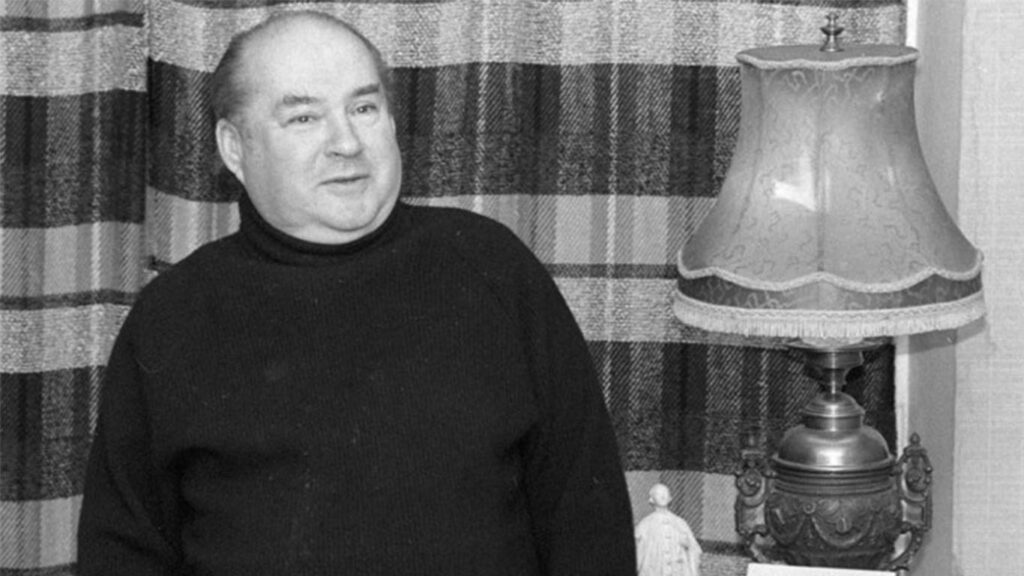

К 100-летию поэта Евгения Винокурова.

В русской поэзии творчество Евгения Михайловича Винокурова, чей вековой юбилей мы в эти дни отмечаем, уже давно и прочно значится “по классу” философской лирики, в числе наследников и продолжателей линии Евгения Баратынского и Фёдора Тютчева. Можно сказать, хорошее соседство. Среди сторонников такой трактовки — германский славист Вольфганг Казак, автор “Лексикона русской литературы ХХ века”, в постсоветский (да отчасти — уже и в позднесоветский, на момент своего создания) период приобретшего славу верного “измерителя” качества различных образцов нашей художественной словесности той эпохи, эдакого штангенциркуля или, вернее, прокрустова ложа с немецким качеством. Такому определению противоречат, явно диссонируют с ним известные, несмотря на весьма кружной путь появления (Варлам Шаламов: “Межиров рассказывал…”), слова Ахматовой о стихах Винокурова: “Это поэт честный, но без тайны”. Здесь поневоле вспоминаются строки самой Анны Андреевны: “Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда…” — и в связи с этим приходится задуматься: а возможно ли вообще существование поэзии без удивления перед тайной бытия? И насколько важно при этом, где именно — внутри или вовне поэта — находится и воспринимается им самим эта тайна?

Человек, написавший: “Такой обычный, я однажды стану / Далёким и загадочным… Как всё”, — явно отказывался от того, чтобы признавать наличие каких-либо тайн в своём собственном существовании. И в данном отношении, мне кажется, характеристику Ахматовой можно признать глубокой и верной. Но не значит ли это, что поэт Евгений Винокуров всем существом своим был сосредоточен на явлениях внешнего мира, внимание к которым и зафиксировалось как “философская лирика”?

Мы из столбов и толстых перекладин

За складом оборудовали зал.

Там Гамлета играл ефрейтор Дядин

И в муках руки кверху простирал.

А в жизни, помню, отзывался ротный

О нём как о сознательном бойце!

Он был степенный, краснощёкий, плотный,

Со множеством веснушек на лице.

Бывало, выйдет, головой поникнет,

Как надо, руки скорбно сложит, но

Лишь только “Быть или не быть?!” воскликнет,

Всем почему-то делалось смешно.

Я Гамлетов на сцене видел многих,

Из тьмы кулис входивших в светлый круг, —

Печальных, громогласных, тонконогих…

Промолвят слово — всё притихнет вдруг,

Сердца замрут, и задрожат бинокли…

У тех — и страсть, и сила, и игра!

Но с нашим вместе мёрзли мы и мокли

И запросто сидели у костра.

Это стихотворение, написанное ещё очень молодым (22 года), но уже прошедшим фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны от Карпат до Силезии (демобилизован в 1946-м по болезни — туберкулёз! — в звании капитана), Евгением Винокуровым, — возможно, ключевое для понимания его творчества. Во всяком случае, уже спустя много лет, в 1981-м, он напишет:

Я когда-нибудь снимусь над молом,

с облаками где-то вдалеке…

Я хочу запомниться весёлым

с веткою какой-нибудь в руке!

Чтоб плясали лодки над заливом,

чтобы ветерок его рябил…

Я хочу запомниться счастливым —

тем, каким я никогда не был…

Чтоб контрастно вышла бы при свете

тень от улетающих волос…

Вот таким я быть хотел на свете,

и таким мне быть не удалось…

Не будем ставить знак равенства между автором и его лирическим героем, но это “не удалось” — неудача, похоже, того же рода, что и неудача сценических перевоплощений “сознательного бойца” ефрейтора Дядина — в Принца Датского. Что вовсе не отменяет, но только подчёркивает истинность и неповторимость обыденного “мёрзли мы и мокли, и запросто сидели у костра”. Возникает впечатление, что Евгений Винокуров непрерывно пытался создавать из “наличного” и доступного ему бытия некий иной, собственный мир, живущий по своим законам. Не только “чисто поэтическими” средствами. Одна из его студенток в Литературном институте вспоминает такое признание “мэтра” в минуту откровенности: “Семинар — это моя маленькая модель мира. Я так выбираю учеников: сначала человек должен быть талантлив. Потом у меня непременно должны быть светловолосая красавица и красавица-брюнетка. Грустный паяц, весёлый рыжий, первый любовник, солдат, лекарь и палач… Бедные родственники и приёмные дети“. Как будто театральные амплуа, роли, для исполнения которых подбираются живые люди… Другая: “Подавляющему большинству посторонних …он казался сухим, равнодушным, не склонным к общению. Был же он просто невероятно закрытым для случайных людей, никогда и никому не пытался понравиться, и его оставляли в покое”. Хотя, конечно, в данном случае речь, как представляется, нужно вести не столько о покое, сколько об отсутствии внешних беспокойств для творца-демиурга.

Сам принятый в Литературный институт сразу после демобилизации, без конкурса, по решению прочитавшего его стихи Василия Казина (видного “пролетарского” поэта и ученика Андрея Белого), Евгений Михайлович, уже преподавая в том же институте, написал признанные сразу же чуть ли не классическими строки:

Художник, воспитай ученика,

Сил не жалей его ученья ради,

Пусть вслед твоей ведёт его рука

Каракули по клеточкам тетради,

Пусть на тебя он взглянет свысока,

Себя на миг считая за провидца.

Художник, воспитай ученика,

Чтоб было у кого потом учиться.

Хотя сам он признавал (в воспоминаниях об Илье Эренбурге): “Строго говоря, учителей в литературе не бывает, …но поддержка необходима, …нужны не учителя, а, я бы сказал, — поддерживатели”, — пишущих стихи людей, которых можно в какой-то мере назвать его учениками, у Винокурова было превеликое множество. А ведь, помимо семинара в Литинституте, он ещё в разные годы заведовал отделами поэзии таких общесоюзных литературных журналов, как “Молодая гвардия”, “Октябрь” и “Новый мир”, так что при желании круг этих “учеников” можно кратно расширить за счёт многих авторов и читателей этих журналов, а если приплюсовать туда же всех читателей винокуровских стихов… Писал и издавался Винокуров много, можно даже сказать, ожесточённо — его прижизненная библиография насчитывает более сорока сборников, не считая массы публикаций в самых разных периодических изданиях. Как шутили, без его стихов обошёлся разве что журнал “Атомное машиностроение в СССР”. Но, пожалуй, это не стоит рассматривать как некий вид авторской неразборчивости/всеядности. Это было, скорее, сначала расширение, а затем поддержка незримых границ его суверенного поэтического мира

В 1961-м на страницах знаменитого “незалитованного” альманаха “Тарусские страницы” появился верлибр Евгения Винокурова “Заведующий поэзией”, редкий для этого автора, уже тогда хорошо знакомого с современной западной поэзией (всё-таки он проявлял себя ещё и в качестве переводчика), жанр. Верлибр длинный, но здесь стоит привести хотя бы отрывки из него — в доказательство, что юбиляр не был, как часто утверждают и друзья, и враги, “человеком, далёким от политики”. Вернее, был, но только в том смысле, что выстраивал свои отношения с окружающей действительностью по канону межгосударственных, дипломатических, — так сказать, не внутренних, а иностранных дел:

С часа до пяти ежедневно я сидел за столом

И делал себе врагов.

Это было нечто вроде

Кустарной мастерской:

Враги возрастали в геометрической

Прогрессии.

Оклад, из-за которого

Я пошёл заведовать,

Уходил на угощенье

Обиженных мною друзей.

На улице я ловил на себе злобные взгляды.

Это продолжалось до тех пор,

Пока меня вдруг не осенила одна

Простая истина:

Авторы не хотят печататься!

Они хотят, чтобы их похвалили.

Возврат рукописи — болезненная операция:

Я стал делать её под наркозом.

От меня уходили теперь,

Прижав к груди отвергнутую рукопись,

С сияющим лицом,

Со слезами благодарности на глазах.

Но и принятая рукопись

Должна пройти редколлегию.

Замечания членов редколлегии

Похожи на артиллерийские снаряды:

Ни одно не попадает туда,

Куда упало другое.

Иногда рукопись была похожа на мишень,

По которой стреляла рота…

Авторы шли. Тонны и тонны стихов.

Слова, слипшиеся, как леденцы в кулаке,

В них слабенький яд.

Но в больших количествах — опасно.

Я отравился.

Я был как перенасыщенный раствор:

Ещё чуть-чуть, и начнётся кристаллизация,..

Поэзия станет выпадать во мне

Ромбами или октаэдрами.

Я бы возненавидел поэзию,

Люто, на всю жизнь,

Но вдруг попадалась строка…

Это были весьма дружественные и, как принято сейчас говорить, взаимовыгодные отношения (помимо “находок” настоящих поэтических строк, на долю Винокурова приходилось и множество сопутствующих благ, включая Госпремию 1987 года). Как у Советского Союза со странами “социалистического лагеря”. Или как у РСФСР с другими союзными республиками. Но эти отношения были разорваны в связи с уничтожением СССР. К чести Евгения Михайловича, он не стал активно встраиваться в условия “глобального рынка” и пристраиваться к новым российским властям, предпочитая оставаться в памяти и истории всё-таки советским поэтом и автором текста популярной песни “Москвичи” (“В полях за Вислой сонной / Лежат в земле сырой / Серёжка с Малой Бронной / И Витька с Моховой…”), с её доверием к человеческой сути человечества: “Но помнит мир спасённый, / Мир вечный, мир живой…” Сегодня уже ясно, что определённая часть мира такого своего прошлого помнить не хочет, не желает, полностью отрицает его существование. Поэтому и творчество Евгения Винокурова, сейчас отнесённого к числу “полузабытых” поэтов, нельзя вычёркивать из нашей памяти.

Георгий Судовцев

Источник: Завтра